Text und Bild – Übersetzen von Graphic Novels: Ein Abend mit Marion Herbert und Michael Groenewald

Das Comicübersetzen hat eine aufregende Reise hinter sich: In den Achtzigerjahren suchte der Carlsen Verlag noch händeringend Übersetzer*innen und rekrutierte kurzerhand pensionierte Französischlehrerinnen aus der Verlagsheimat Reinbek. Und als man schließlich einen professionellen Übersetzer jenseits der Elbe beauftragte, wurde das Lektorat stutzig, als der Inhalt der Sprechblasen so gar nicht mit dem Ausgangstext übereinstimmte. Die Antwort des Übersetzers lautete schlicht: „Für das mickrige Gehalt lern ich doch nicht auch noch Französisch!“ Diese Anekdote, die Michael Groenewald im Rahmen der MÜF-Veranstaltung „Text und Bild – Übersetzen von Graphic Novels“ zum Besten gab, ist ein Paradebeispiel dafür, wie stiefmütterlich Comicübersetzen lange Zeit behandelt wurde.

Dass dem heute glücklicherweise nicht mehr so ist, zeigt auch der Einblick in die Arbeit der Literaturübersetzerin Marion Herbert, die den Abend gemeinsam mit Groenewald gestaltete. Die Absolventin des Studiengangs Literaturübersetzen an der Universität Düsseldorf, wo sie mittlerweile selbst gelegentlich unterrichtet, kam 2011 zum Comicübersetzen, als sie als Stipendiatin des Georges-Arthur-Goldschmidt-Programms mit dem Reprodukt-Verlag in Kontakt kam. Dort lernte sie auch Michael Groenewald kennen, seit zwanzig Jahren in der Comicszene unterwegs, lange Zeit bei Carlsen und Reprodukt tätig und heute freier Lektor.

Dass dem heute glücklicherweise nicht mehr so ist, zeigt auch der Einblick in die Arbeit der Literaturübersetzerin Marion Herbert, die den Abend gemeinsam mit Groenewald gestaltete. Die Absolventin des Studiengangs Literaturübersetzen an der Universität Düsseldorf, wo sie mittlerweile selbst gelegentlich unterrichtet, kam 2011 zum Comicübersetzen, als sie als Stipendiatin des Georges-Arthur-Goldschmidt-Programms mit dem Reprodukt-Verlag in Kontakt kam. Dort lernte sie auch Michael Groenewald kennen, seit zwanzig Jahren in der Comicszene unterwegs, lange Zeit bei Carlsen und Reprodukt tätig und heute freier Lektor.

Von Superman bis Sailor Moon

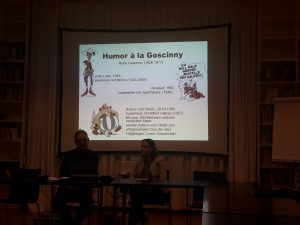

Zunächst gab Groenewald einen Überblick über die bewegte Geschichte des Comics, die wohl Ende des 19. Jahrhunderts im den USA ihren Anfang nahm, als New Yorker Tageszeitungen eine universelle Erzählform finden mussten, die in der vielstimmigen Einwanderernation von allen verstanden werden konnte. Von da an nahm der Siegeszug seinen Lauf – angefangen mit den Superheldencomics der Dreißigerjahre über die Underground Comix à la Robert Crumb der Sechzigerjahre bis hin zu einem regelrechten Comicboom in den Achtzigerjahren. Danach wurde es still um die sequentielle Text-Bild-Kunst, bis der japanische Manga vor etwa zwanzig Jahren dem Comicmarkt neues Leben einhauchte.

Heute sind Graphic Novels – ein Begriff, der in Abgrenzung zu Comics entstand, um längere, in sich abgeschlossene, persönlich gefärbte Geschichten zu bezeichnen – ein Lieblingsthema der Feuilletons. Sie haben der Comicwelt eine neue Dimension hinzugefügt, die mit ernsteren Themen jenseits von Humor oder Heldentum und einer ganz eigenen Bildsprache überzeugt, was zunehmend auch das Interesse deutscher Zeichner weckte. Dennoch bilden Übersetzungen das Gros des deutschen Comicmarkts; die meisten Comics stammen aus Frankreich oder Belgien, gefolgt von den USA und Japan.

Sprechblasengerechtes Übersetzen

Einen spannenden Einblick in die Arbeit einer Graphic-Novel-Übersetzerin gewährte  Marion Herbert, die aus dem Französischen und Englischen übersetzt. Dabei stellen sich eine Vielzahl besonderer Herausforderungen: Dass Comics oft ausschließlich Großbuchstaben verwenden, macht es zum Beispiel schwierig, zwischen den Pronomen „Sie“ und „sie“ zu unterscheiden. Doch die vielleicht größte Aufgabe besteht darin, den deutschen Text so zu kürzen, dass er in die jeweilige Sprechblase passt, deren Größe nicht verändert werden kann. Das Gesamtbild muss stimmig sein, das Grafische immer mitgedacht werden: Schon ein unschöner Umbruch ist Grund genug, die Übersetzung noch mal umzuwerfen. Die meisten Übersetzer*innen beurteilen die Textlänge nach Augenmaß, andere tippen dazu den Ausgangstext ab. „Durch das Kürzen ist man gezwungen, in andere Richtungen zu denken“, so Marion Herbert. „Ein bisschen wie bei einer Film-Untertitelung.“

Marion Herbert, die aus dem Französischen und Englischen übersetzt. Dabei stellen sich eine Vielzahl besonderer Herausforderungen: Dass Comics oft ausschließlich Großbuchstaben verwenden, macht es zum Beispiel schwierig, zwischen den Pronomen „Sie“ und „sie“ zu unterscheiden. Doch die vielleicht größte Aufgabe besteht darin, den deutschen Text so zu kürzen, dass er in die jeweilige Sprechblase passt, deren Größe nicht verändert werden kann. Das Gesamtbild muss stimmig sein, das Grafische immer mitgedacht werden: Schon ein unschöner Umbruch ist Grund genug, die Übersetzung noch mal umzuwerfen. Die meisten Übersetzer*innen beurteilen die Textlänge nach Augenmaß, andere tippen dazu den Ausgangstext ab. „Durch das Kürzen ist man gezwungen, in andere Richtungen zu denken“, so Marion Herbert. „Ein bisschen wie bei einer Film-Untertitelung.“

Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit

Sie präsentierte einige Beispiele aus ihrer Werkstatt und lud die rund zwanzig interessierten Teilnehmer*innen ein, sich an Übersetzungen zu versuchen. Plötzlich erwiesen sich scheinbar einfache Sätze als tückisch: Eine Aussage wie „So I ran away“ geriete, wörtlich übersetzt, im Deutschen viel zu lang, weshalb sich Marion Herbert nach einigem Knobeln für die knappe und gelungene Lösung „Ich musste weg“ entschied.

Entsprechend länger braucht sie auch für die Übersetzung von Comics im Gegensatz zu Belletristik; für eine 330 Seiten lange Graphic Novel mit Fließtextelementen benötigte sie etwa 100 Stunden. Und wie so oft in der Literaturszene gilt auch hier: Leidenschaft ist ein Muss, denn reich wird man davon nicht.

Zuletzt gibt Michael Groenewald noch Einblick in die faszinierende Kunst des „Lettering“, wie man im Fachjargon das Einfügen des Textes in die Sprechblasen bezeichnet. Früher wurde dazu ein Transparentpapier auf die Sprechblase aufgelegt, um den deutschen Text in der Handschrift des Autors nachzuahmen. Reprodukt zählt zu den wenigen Verlagen, die diese Form des Hand-Letterings noch praktizieren; in 95 Prozent der Fälle wird inzwischen direkt am PC gearbeitet. Das sei schade, so Groenewald, da Hand-Lettering oft präzisere und lebendigere Resultate hervorbringe.

Digital ist (nicht immer) besser

Doch die Digitalisierung im Comicbereich hat auch Vorteile. Dass Soundwords wie „WHAAM“ früher oft aus dem Englischen übernommen wurden, hatte den profanen produktionstechnischen Grund, dass diese Wörter Teil des Bildes und damit unabänderlich waren. Heute dürfen an dieser Stelle die Übersetzer*innen kreativ werden.

Doch die Digitalisierung im Comicbereich hat auch Vorteile. Dass Soundwords wie „WHAAM“ früher oft aus dem Englischen übernommen wurden, hatte den profanen produktionstechnischen Grund, dass diese Wörter Teil des Bildes und damit unabänderlich waren. Heute dürfen an dieser Stelle die Übersetzer*innen kreativ werden.

Da ist es zu begrüßen, dass sich Comicübersetzen über die letzten Jahrzehnte zunehmend professionalisiert hat. War dieser Bereich früher von Autodidakten geprägt, hat inzwischen ein wahrzunehmender Wandel stattgefunden: „Auch dieser Abend ist ein Zeichen dafür, dass Comicübersetzung heute viel mehr Wertschätzung entgegengebracht wird“, bringt Michael Groenewald es auf den Punkt.

Janine Malz und Sophia Lindsey