Mehr Sport im neuen Jahr – das steht ganz weit oben auf der Liste der guten Vorsätze zum Jahreswechsel. Das MÜF hat diesen Vorsatz gleich zum Jahresauftakt in die Tat umgesetzt. Bei unserer Januar-Veranstaltung führten Regina Rawlinson und Jan Schönherr uns in die Geheimnisse zweier britischer respektive amerikanischer Sportarten ein, die in ihrem jeweiligen Land geradezu mythische Qualität haben: Cricket und Baseball.

Cricket – der Sport der Götter

Wer aus dem Englischen übersetzt, kennt sie nur zu gut: die Cricket-Vergleiche in britischen Romanen, die Baseball-Metaphern in amerikanischen. Zumindest in groben Zügen sollten Englischübersetzer*innen die Spielregeln und Begrifflichkeiten also schon beherrschen, denn irgendwann begegnen sie einem garantiert. Warum das so ist, wird schnell klar, als Regina Rawlinson, die mit Cricket den Anfang macht, Harold Pinter mit dem Satz zitiert: „I tend to think that Cricket is the greatest thing that God created on earth.“ Und J. M. Barrie, der Schöpfer von Peter Pan, bezeichnet Cricket gar als „the only game the Gods play themselves“. Diese große Verehrung für ihren Nationalsport haben die Briten an ihre einstigen Kolonien weitergegeben: Bis heute gehören Indien, Bangladesch, die West Indies, Australien etc. neben England zu den besten Mannschaften der Welt und damit zu den einzigen, die sogenannte „test matches“ miteinander austragen dürfen, die Länderspiele der Besten („normale“ Länderspiele zwischen weniger hochplatzierten Cricket-Nationen – Deutschland beispielsweise ist auf Platz 42 der Weltrangliste – heißen „One Day Internationals“ bzw. „ODIs“).

Wer aus dem Englischen übersetzt, kennt sie nur zu gut: die Cricket-Vergleiche in britischen Romanen, die Baseball-Metaphern in amerikanischen. Zumindest in groben Zügen sollten Englischübersetzer*innen die Spielregeln und Begrifflichkeiten also schon beherrschen, denn irgendwann begegnen sie einem garantiert. Warum das so ist, wird schnell klar, als Regina Rawlinson, die mit Cricket den Anfang macht, Harold Pinter mit dem Satz zitiert: „I tend to think that Cricket is the greatest thing that God created on earth.“ Und J. M. Barrie, der Schöpfer von Peter Pan, bezeichnet Cricket gar als „the only game the Gods play themselves“. Diese große Verehrung für ihren Nationalsport haben die Briten an ihre einstigen Kolonien weitergegeben: Bis heute gehören Indien, Bangladesch, die West Indies, Australien etc. neben England zu den besten Mannschaften der Welt und damit zu den einzigen, die sogenannte „test matches“ miteinander austragen dürfen, die Länderspiele der Besten („normale“ Länderspiele zwischen weniger hochplatzierten Cricket-Nationen – Deutschland beispielsweise ist auf Platz 42 der Weltrangliste – heißen „One Day Internationals“ bzw. „ODIs“).

Von Batsmen, Wickets und Bowlern

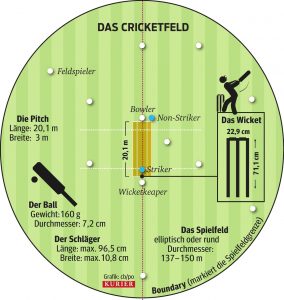

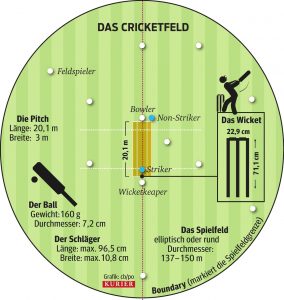

Die Regeln sind dann doch nicht ganz so einfach, wie das britische Geschirrtuch, das Regina uns als amüsantes Anschauungsmaterial mitgebracht hat, suggerieren mag, aber auch nicht ganz so geheimnisvoll, wie es uns Laien anfangs vorkommt. Gespielt wird die nach Fußball zweitbeliebteste Sportart der Welt mit zwei Mannschaften à elf Spielern oder Spielerinnen auf Rasen und mit einem Ball. Hier enden die Parallelen zum deutschen Nationalsport aber auch schon. Auf dem ovalen Spielfeld sind in der Mitte zwei Wickets aufgebaut, die gern als „Tore“ übersetzt werden, was aber nicht ganz den Kern trifft, denn es geht nicht darum, den Ball hineinzuwerfen, sondern gleich das ganze Wicket umzuschmeißen, zu „zerstören“, wie das im Cricket-Jargon heißt. Ein  Spiel besteht in der Regel aus zwei oder vier Innings (grob: „Spieldurchgängen“). Die beiden Mannschaften fungieren pro Innings (ja, beim Cricket heißt das auch im Singular so) im Wechsel als Schlag- oder als Feldmannschaft. Die Feldmannschaft stellt den Bowler, der das gegnerische Wicket zerstören soll, die Schlagmannschaft stellt den Batsman, der den Ball wegzuschlagen und dabei Punkte (Runs) zu erzielen versucht. Ein Run ist erzielt, wenn beide Batsmen (Striker und Non-Striker, die einander gegenüber stehen) mit einem Körperteil wieder in ihrer sicheren Zone sind, bevor der Ball gefangen wird, wobei interessanterweise auch der (festgehaltene) Schläger als Körperteil zählt. Unterläuft dem Striker ein Fehler – wird also das Wicket vom Bowler zerstört („bowled out“) oder erreicht er die sichere Zone nicht rechtzeitig („run out“), aber auch, wenn beispielsweise der Ball das Wicket getroffen hätte, wenn der Striker nicht mit seinen Beinschonern im Weg gewesen wäre (LBW: „leg before wicket“) –, scheidet er aus, und ein weiterer Spieler der Schlagmannschaft nimmt seinen Platz ein. Hat die Schlagmannschaft neun ihrer Spieler „verbraucht“, beziehungsweise sind neun Wickets zerstört worden ist das Innings zu Ende. Die Mannschaft, die in einem Spiel insgesamt die meisten Punkte erzielt hat, gewinnt.

Spiel besteht in der Regel aus zwei oder vier Innings (grob: „Spieldurchgängen“). Die beiden Mannschaften fungieren pro Innings (ja, beim Cricket heißt das auch im Singular so) im Wechsel als Schlag- oder als Feldmannschaft. Die Feldmannschaft stellt den Bowler, der das gegnerische Wicket zerstören soll, die Schlagmannschaft stellt den Batsman, der den Ball wegzuschlagen und dabei Punkte (Runs) zu erzielen versucht. Ein Run ist erzielt, wenn beide Batsmen (Striker und Non-Striker, die einander gegenüber stehen) mit einem Körperteil wieder in ihrer sicheren Zone sind, bevor der Ball gefangen wird, wobei interessanterweise auch der (festgehaltene) Schläger als Körperteil zählt. Unterläuft dem Striker ein Fehler – wird also das Wicket vom Bowler zerstört („bowled out“) oder erreicht er die sichere Zone nicht rechtzeitig („run out“), aber auch, wenn beispielsweise der Ball das Wicket getroffen hätte, wenn der Striker nicht mit seinen Beinschonern im Weg gewesen wäre (LBW: „leg before wicket“) –, scheidet er aus, und ein weiterer Spieler der Schlagmannschaft nimmt seinen Platz ein. Hat die Schlagmannschaft neun ihrer Spieler „verbraucht“, beziehungsweise sind neun Wickets zerstört worden ist das Innings zu Ende. Die Mannschaft, die in einem Spiel insgesamt die meisten Punkte erzielt hat, gewinnt.

Pausen als essentieller Spiel-Bestandteil

Interessant – und very British – ist auch die Pausenpolitik beim Cricket: Ein Innings kann sich durchaus über etliche Stunden hinziehen, und so sind bei den Spielen je eine 40-minütige Mittags- und eine 15-minütige Teepause eingeplant (sowie fünfminütige Erfrischungspausen nach Bedarf). Zeitliche Begrenzungen kennt der Sport nicht: Manche Länderspiele können bis zu fünf Tagen dauern.

Baseball – „America’s National Pastime“

Nachdem wir das mitgebrachte Anschauungsmaterial bewundert haben – ein Schlagholz (so heißt der Schläger beim Cricket), ein Wicket sowie einen Ball –, übernimmt Jan Schönherr und stellt uns „America’s National Pastime“ vor: Baseball. Dem Gründungsmythos zufolge wurde der Sport von einem späteren Bürgerkriegshelden im idyllischen Cooperstown erfunden, was aber gar nicht stimmt: Die Regeln wurden erstmals 1845 in New York City formuliert. Allerdings bezeugt dieser Mythos das Element der Nostalgie, das dem Baseball quasi von Anfang an innewohnt und auch für dieses Spiel erklärt, warum es in der amerikanischen Belletristik ein so omnipräsenter Bezugspunkt und eine so reiche Metaphernquelle ist.

Nachdem wir das mitgebrachte Anschauungsmaterial bewundert haben – ein Schlagholz (so heißt der Schläger beim Cricket), ein Wicket sowie einen Ball –, übernimmt Jan Schönherr und stellt uns „America’s National Pastime“ vor: Baseball. Dem Gründungsmythos zufolge wurde der Sport von einem späteren Bürgerkriegshelden im idyllischen Cooperstown erfunden, was aber gar nicht stimmt: Die Regeln wurden erstmals 1845 in New York City formuliert. Allerdings bezeugt dieser Mythos das Element der Nostalgie, das dem Baseball quasi von Anfang an innewohnt und auch für dieses Spiel erklärt, warum es in der amerikanischen Belletristik ein so omnipräsenter Bezugspunkt und eine so reiche Metaphernquelle ist.

Mannschaftssport …

Jan erklärt uns zunächst die Besonderheiten des Spiels, das durchaus einige Ähnlichkeit mit dem britischen Cricket aufweist: Es ist ein Hybrid aus Mannschaftsspiel (zwei Mannschaften à neun Spieler) und Zweikampf zwischen Pitcher und Hitter. Ähnlich wie beim Cricket spielt auch hier die Zeit keine Rolle. Und: Baseball wird (bisher) tatsächlich nur von Männern gespielt – die Variante für Frauen heißt Softball.

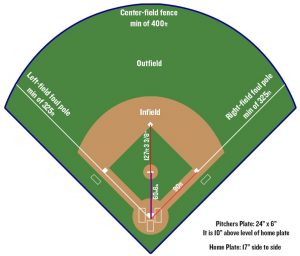

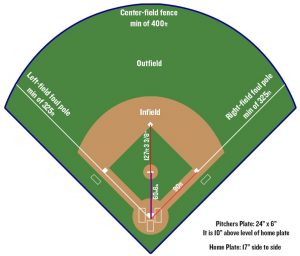

Das Spielfeld besteht aus dem sogenannten Fairground, der sich wiederum aus Outfield und Infield zusammensetzt. In der Mitte des Infield befindet sich der Diamond mit den vier Bases, in der Mitte des Diamond wiederum der Pitcher’s Mound, ein kleiner Hügel, auf dem der Pitcher steht. Von den beiden Mannschaften ist die verteidigende Mannschaft vollzählig auf dem Feld, während von der angreifenden immer nur ein Hitter und bis zu drei Runners im Spiel sind. Gespielt werden in aller Regel neun Innings (hier heißt der Singular im Gegensatz zum Cricket übrigens „Inning“), allerdings muss dann ein Sieger feststehen, andernfalls geht es weiter. Auch beim Baseball versucht die angreifende Mannschaft Punkte in Form von Runs zu erzielen; ein Run ist erreicht, wenn ein Runner die Bases einmal umrundet und seine Homeplate wieder sicher erreicht hat. Im Gegenzug versucht die verteidigende Mannschaft, den Ball an sich zu bringen.  Anders als beim Cricket läuft der Hitter beim Baseball nicht mit Schläger von Base zu Base. Den lässt er vorher fallen: Er wird also quasi vom Hitter zum Runner. Ist ein Runner losgelaufen, kommt ein neuer Hitter aufs Feld; auf jeder Base darf aber immer nur ein Runner stehen. Als „Homerun“ bezeichnet man einen Run, bei dem der Hitter/Runner alle vier Bases umrundet hat, bevor die verteidigende Mannschaft die Ballkontrolle erlangt. Die verteidigende Mannschaft ihrerseits will drei Outs erzielen, um dann selbst angreifen zu dürfen. Ein Out tritt beispielsweise ein, wenn der Hitter drei Mal danebenschlägt (was gar nicht so unwahrscheinlich ist: Mit einem Baseballschläger ist der doch recht kleine Ball deutlich schwieriger zu treffen als mit einem Cricket-Schlagholz) oder der geschlagene Ball aus der Luft gefangen wird. Es gibt aber auch noch ein paar Spezialtricks, mit denen sich Outs erzielen lassen, beispielsweise, wenn ein Runner zwischen zwei Bases mit dem Ball berührt wird, ein gegnerischer Baseman den Ball also im Handschuh versteckt, den alle Spieler der verteidigenden Mannschaft tragen, und den Runner mit diesem Handschuh touchiert, oder eine der Bases, die der Runner ansteuert, „verbrannt“ wird (dazu tritt der dieser Base zugeordnete Baseman, wiederum mit dem Ball im Handschuh, kurz darauf).

Anders als beim Cricket läuft der Hitter beim Baseball nicht mit Schläger von Base zu Base. Den lässt er vorher fallen: Er wird also quasi vom Hitter zum Runner. Ist ein Runner losgelaufen, kommt ein neuer Hitter aufs Feld; auf jeder Base darf aber immer nur ein Runner stehen. Als „Homerun“ bezeichnet man einen Run, bei dem der Hitter/Runner alle vier Bases umrundet hat, bevor die verteidigende Mannschaft die Ballkontrolle erlangt. Die verteidigende Mannschaft ihrerseits will drei Outs erzielen, um dann selbst angreifen zu dürfen. Ein Out tritt beispielsweise ein, wenn der Hitter drei Mal danebenschlägt (was gar nicht so unwahrscheinlich ist: Mit einem Baseballschläger ist der doch recht kleine Ball deutlich schwieriger zu treffen als mit einem Cricket-Schlagholz) oder der geschlagene Ball aus der Luft gefangen wird. Es gibt aber auch noch ein paar Spezialtricks, mit denen sich Outs erzielen lassen, beispielsweise, wenn ein Runner zwischen zwei Bases mit dem Ball berührt wird, ein gegnerischer Baseman den Ball also im Handschuh versteckt, den alle Spieler der verteidigenden Mannschaft tragen, und den Runner mit diesem Handschuh touchiert, oder eine der Bases, die der Runner ansteuert, „verbrannt“ wird (dazu tritt der dieser Base zugeordnete Baseman, wiederum mit dem Ball im Handschuh, kurz darauf).

… und Zweikampf

Das „Herz“ des Spiels ist und bleibt laut Jan aber der Zweikampf zwischen Pitcher und Hitter, der aus Sicht des Pitchers durch die sogenannte „Strike Zone“ eine große Relevanz bekommt. Ein Pitcher muss sehr gezielt und genau werfen (zu den verschiedenen Wurftechniken zählen Fastballs, Curves etc.), denn landet sein Ball außerhalb der Strike Zone, die sich grob zwischen Schulter und Knie des Hitters befindet, ist das ein „Ball“; wirft der Pitcher vier Balls in Folge, darf der Hitter gleich weiter auf die erste Base (was dann als „Walk“ bezeichnet wird). Schlägt der Hitter wiederum drei „Strikes“, also drei Mal daneben, muss er ausscheiden.

„Herz“ des Spiels ist und bleibt laut Jan aber der Zweikampf zwischen Pitcher und Hitter, der aus Sicht des Pitchers durch die sogenannte „Strike Zone“ eine große Relevanz bekommt. Ein Pitcher muss sehr gezielt und genau werfen (zu den verschiedenen Wurftechniken zählen Fastballs, Curves etc.), denn landet sein Ball außerhalb der Strike Zone, die sich grob zwischen Schulter und Knie des Hitters befindet, ist das ein „Ball“; wirft der Pitcher vier Balls in Folge, darf der Hitter gleich weiter auf die erste Base (was dann als „Walk“ bezeichnet wird). Schlägt der Hitter wiederum drei „Strikes“, also drei Mal daneben, muss er ausscheiden.

Auch Jan, der selbst Baseball spielt, hat Anschauungsmaterial in Gestalt von Ball, Schläger und Handschuh mitgebracht. Vor allem Letzterer ist noch einmal ein schönes Beispiel für die dem Baseball eingeschriebene Nostalgie: Er ist nämlich ganz bewusst auf „alt“ gemacht.

Tanja Handels

Ein Glücksfall, dass der argentinische Autor Hernán Ronsino 2018 als fünfzehnter Writer in Residence in Zürich zu Gast ist. So war der Weg ins Münchner Literaturhaus für ein vertraulich-vertrautes Wiedersehen des Pampa-Autors mit seinem deutschen Übersetzer Luis Ruby unter der Moderation von Silke Kleemann nicht weit. Hernán Ronsino wurde 1975 in Chivilcoy, einer Kleinstadt in der argentinischen Pampa geboren und studierte später Soziologie in Buenos Aires. Heute unterrichtet er an der Universidad de Buenos Aires und an der Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Ein Glücksfall, dass der argentinische Autor Hernán Ronsino 2018 als fünfzehnter Writer in Residence in Zürich zu Gast ist. So war der Weg ins Münchner Literaturhaus für ein vertraulich-vertrautes Wiedersehen des Pampa-Autors mit seinem deutschen Übersetzer Luis Ruby unter der Moderation von Silke Kleemann nicht weit. Hernán Ronsino wurde 1975 in Chivilcoy, einer Kleinstadt in der argentinischen Pampa geboren und studierte später Soziologie in Buenos Aires. Heute unterrichtet er an der Universidad de Buenos Aires und an der Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. dieser Band am Anfang der Trilogie, aber das beeinträchtigt den Lesegenuss der beiden anderen Romane Letzer Zug nach Buenos Aires und Lumbre nicht. Ronsinos ebenso sinnliche wie präzise Schilderungen eines Asados (Grillfest) oder eines Erbes, das aus einer alten Kuh besteht, und des Lebens in der Provinz generell, gesehen oft aus einer Perspektive der Entwurzelung, die sich zwangsläufig viel mit dem Thema Erinnerung und inneren Bildern und Landschaften auseinandersetzt. Ronsino erschafft mit den von ihm verwendeten Mitteln – komplexe Erzählstruktur, starke Mündlichkeit, poetische Sprache – nicht nur ein ambitioniertes, am nouveau roman geschultes Stück Literatur, sondern auch das Abbild einer von Männern und Gewalt dominierten Gesellschaft, deren Dynamik und politische Dimension den Soziologen ebenfalls interessiert.

dieser Band am Anfang der Trilogie, aber das beeinträchtigt den Lesegenuss der beiden anderen Romane Letzer Zug nach Buenos Aires und Lumbre nicht. Ronsinos ebenso sinnliche wie präzise Schilderungen eines Asados (Grillfest) oder eines Erbes, das aus einer alten Kuh besteht, und des Lebens in der Provinz generell, gesehen oft aus einer Perspektive der Entwurzelung, die sich zwangsläufig viel mit dem Thema Erinnerung und inneren Bildern und Landschaften auseinandersetzt. Ronsino erschafft mit den von ihm verwendeten Mitteln – komplexe Erzählstruktur, starke Mündlichkeit, poetische Sprache – nicht nur ein ambitioniertes, am nouveau roman geschultes Stück Literatur, sondern auch das Abbild einer von Männern und Gewalt dominierten Gesellschaft, deren Dynamik und politische Dimension den Soziologen ebenfalls interessiert.

Wer aus dem Englischen übersetzt, kennt sie nur zu gut: die Cricket-Vergleiche in britischen Romanen, die Baseball-Metaphern in amerikanischen. Zumindest in groben Zügen sollten Englischübersetzer*innen die Spielregeln und Begrifflichkeiten also schon beherrschen, denn irgendwann begegnen sie einem garantiert. Warum das so ist, wird schnell klar, als Regina Rawlinson, die mit Cricket den Anfang macht, Harold Pinter mit dem Satz zitiert: „I tend to think that Cricket is the greatest thing that God created on earth.“ Und J. M. Barrie, der Schöpfer von Peter Pan, bezeichnet Cricket gar als „the only game the Gods play themselves“. Diese große Verehrung für ihren Nationalsport haben die Briten an ihre einstigen Kolonien weitergegeben: Bis heute gehören Indien, Bangladesch, die West Indies, Australien etc. neben England zu den besten Mannschaften der Welt und damit zu den einzigen, die sogenannte „test matches“ miteinander austragen dürfen, die Länderspiele der Besten („normale“ Länderspiele zwischen weniger hochplatzierten Cricket-Nationen – Deutschland beispielsweise ist auf Platz 42 der Weltrangliste – heißen „One Day Internationals“ bzw. „ODIs“).

Wer aus dem Englischen übersetzt, kennt sie nur zu gut: die Cricket-Vergleiche in britischen Romanen, die Baseball-Metaphern in amerikanischen. Zumindest in groben Zügen sollten Englischübersetzer*innen die Spielregeln und Begrifflichkeiten also schon beherrschen, denn irgendwann begegnen sie einem garantiert. Warum das so ist, wird schnell klar, als Regina Rawlinson, die mit Cricket den Anfang macht, Harold Pinter mit dem Satz zitiert: „I tend to think that Cricket is the greatest thing that God created on earth.“ Und J. M. Barrie, der Schöpfer von Peter Pan, bezeichnet Cricket gar als „the only game the Gods play themselves“. Diese große Verehrung für ihren Nationalsport haben die Briten an ihre einstigen Kolonien weitergegeben: Bis heute gehören Indien, Bangladesch, die West Indies, Australien etc. neben England zu den besten Mannschaften der Welt und damit zu den einzigen, die sogenannte „test matches“ miteinander austragen dürfen, die Länderspiele der Besten („normale“ Länderspiele zwischen weniger hochplatzierten Cricket-Nationen – Deutschland beispielsweise ist auf Platz 42 der Weltrangliste – heißen „One Day Internationals“ bzw. „ODIs“). Spiel besteht in der Regel aus zwei oder vier Innings (grob: „Spieldurchgängen“). Die beiden Mannschaften fungieren pro Innings (ja, beim Cricket heißt das auch im Singular so) im Wechsel als Schlag- oder als Feldmannschaft. Die Feldmannschaft stellt den Bowler, der das gegnerische Wicket zerstören soll, die Schlagmannschaft stellt den Batsman, der den Ball wegzuschlagen und dabei Punkte (Runs) zu erzielen versucht. Ein Run ist erzielt, wenn beide Batsmen (Striker und Non-Striker, die einander gegenüber stehen) mit einem Körperteil wieder in ihrer sicheren Zone sind, bevor der Ball gefangen wird, wobei interessanterweise auch der (festgehaltene) Schläger als Körperteil zählt. Unterläuft dem Striker ein Fehler – wird also das Wicket vom Bowler zerstört („bowled out“) oder erreicht er die sichere Zone nicht rechtzeitig („run out“), aber auch, wenn beispielsweise der Ball das Wicket getroffen hätte, wenn der Striker nicht mit seinen Beinschonern im Weg gewesen wäre (LBW: „leg before wicket“) –, scheidet er aus, und ein weiterer Spieler der Schlagmannschaft nimmt seinen Platz ein. Hat die Schlagmannschaft neun ihrer Spieler „verbraucht“, beziehungsweise sind neun Wickets zerstört worden ist das Innings zu Ende. Die Mannschaft, die in einem Spiel insgesamt die meisten Punkte erzielt hat, gewinnt.

Spiel besteht in der Regel aus zwei oder vier Innings (grob: „Spieldurchgängen“). Die beiden Mannschaften fungieren pro Innings (ja, beim Cricket heißt das auch im Singular so) im Wechsel als Schlag- oder als Feldmannschaft. Die Feldmannschaft stellt den Bowler, der das gegnerische Wicket zerstören soll, die Schlagmannschaft stellt den Batsman, der den Ball wegzuschlagen und dabei Punkte (Runs) zu erzielen versucht. Ein Run ist erzielt, wenn beide Batsmen (Striker und Non-Striker, die einander gegenüber stehen) mit einem Körperteil wieder in ihrer sicheren Zone sind, bevor der Ball gefangen wird, wobei interessanterweise auch der (festgehaltene) Schläger als Körperteil zählt. Unterläuft dem Striker ein Fehler – wird also das Wicket vom Bowler zerstört („bowled out“) oder erreicht er die sichere Zone nicht rechtzeitig („run out“), aber auch, wenn beispielsweise der Ball das Wicket getroffen hätte, wenn der Striker nicht mit seinen Beinschonern im Weg gewesen wäre (LBW: „leg before wicket“) –, scheidet er aus, und ein weiterer Spieler der Schlagmannschaft nimmt seinen Platz ein. Hat die Schlagmannschaft neun ihrer Spieler „verbraucht“, beziehungsweise sind neun Wickets zerstört worden ist das Innings zu Ende. Die Mannschaft, die in einem Spiel insgesamt die meisten Punkte erzielt hat, gewinnt. Nachdem wir das mitgebrachte Anschauungsmaterial bewundert haben – ein Schlagholz (so heißt der Schläger beim Cricket), ein Wicket sowie einen Ball –, übernimmt Jan Schönherr und stellt uns „America’s National Pastime“ vor: Baseball. Dem Gründungsmythos zufolge wurde der Sport von einem späteren Bürgerkriegshelden im idyllischen Cooperstown erfunden, was aber gar nicht stimmt: Die Regeln wurden erstmals 1845 in New York City formuliert. Allerdings bezeugt dieser Mythos das Element der Nostalgie, das dem Baseball quasi von Anfang an innewohnt und auch für dieses Spiel erklärt, warum es in der amerikanischen Belletristik ein so omnipräsenter Bezugspunkt und eine so reiche Metaphernquelle ist.

Nachdem wir das mitgebrachte Anschauungsmaterial bewundert haben – ein Schlagholz (so heißt der Schläger beim Cricket), ein Wicket sowie einen Ball –, übernimmt Jan Schönherr und stellt uns „America’s National Pastime“ vor: Baseball. Dem Gründungsmythos zufolge wurde der Sport von einem späteren Bürgerkriegshelden im idyllischen Cooperstown erfunden, was aber gar nicht stimmt: Die Regeln wurden erstmals 1845 in New York City formuliert. Allerdings bezeugt dieser Mythos das Element der Nostalgie, das dem Baseball quasi von Anfang an innewohnt und auch für dieses Spiel erklärt, warum es in der amerikanischen Belletristik ein so omnipräsenter Bezugspunkt und eine so reiche Metaphernquelle ist. Anders als beim Cricket läuft der Hitter beim Baseball nicht mit Schläger von Base zu Base. Den lässt er vorher fallen: Er wird also quasi vom Hitter zum Runner. Ist ein Runner losgelaufen, kommt ein neuer Hitter aufs Feld; auf jeder Base darf aber immer nur ein Runner stehen. Als „Homerun“ bezeichnet man einen Run, bei dem der Hitter/Runner alle vier Bases umrundet hat, bevor die verteidigende Mannschaft die Ballkontrolle erlangt. Die verteidigende Mannschaft ihrerseits will drei Outs erzielen, um dann selbst angreifen zu dürfen. Ein Out tritt beispielsweise ein, wenn der Hitter drei Mal danebenschlägt (was gar nicht so unwahrscheinlich ist: Mit einem Baseballschläger ist der doch recht kleine Ball deutlich schwieriger zu treffen als mit einem Cricket-Schlagholz) oder der geschlagene Ball aus der Luft gefangen wird. Es gibt aber auch noch ein paar Spezialtricks, mit denen sich Outs erzielen lassen, beispielsweise, wenn ein Runner zwischen zwei Bases mit dem Ball berührt wird, ein gegnerischer Baseman den Ball also im Handschuh versteckt, den alle Spieler der verteidigenden Mannschaft tragen, und den Runner mit diesem Handschuh touchiert, oder eine der Bases, die der Runner ansteuert, „verbrannt“ wird (dazu tritt der dieser Base zugeordnete Baseman, wiederum mit dem Ball im Handschuh, kurz darauf).

Anders als beim Cricket läuft der Hitter beim Baseball nicht mit Schläger von Base zu Base. Den lässt er vorher fallen: Er wird also quasi vom Hitter zum Runner. Ist ein Runner losgelaufen, kommt ein neuer Hitter aufs Feld; auf jeder Base darf aber immer nur ein Runner stehen. Als „Homerun“ bezeichnet man einen Run, bei dem der Hitter/Runner alle vier Bases umrundet hat, bevor die verteidigende Mannschaft die Ballkontrolle erlangt. Die verteidigende Mannschaft ihrerseits will drei Outs erzielen, um dann selbst angreifen zu dürfen. Ein Out tritt beispielsweise ein, wenn der Hitter drei Mal danebenschlägt (was gar nicht so unwahrscheinlich ist: Mit einem Baseballschläger ist der doch recht kleine Ball deutlich schwieriger zu treffen als mit einem Cricket-Schlagholz) oder der geschlagene Ball aus der Luft gefangen wird. Es gibt aber auch noch ein paar Spezialtricks, mit denen sich Outs erzielen lassen, beispielsweise, wenn ein Runner zwischen zwei Bases mit dem Ball berührt wird, ein gegnerischer Baseman den Ball also im Handschuh versteckt, den alle Spieler der verteidigenden Mannschaft tragen, und den Runner mit diesem Handschuh touchiert, oder eine der Bases, die der Runner ansteuert, „verbrannt“ wird (dazu tritt der dieser Base zugeordnete Baseman, wiederum mit dem Ball im Handschuh, kurz darauf). „Herz“ des Spiels ist und bleibt laut Jan aber der Zweikampf zwischen Pitcher und Hitter, der aus Sicht des Pitchers durch die sogenannte „Strike Zone“ eine große Relevanz bekommt. Ein Pitcher muss sehr gezielt und genau werfen (zu den verschiedenen Wurftechniken zählen Fastballs, Curves etc.), denn landet sein Ball außerhalb der Strike Zone, die sich grob zwischen Schulter und Knie des Hitters befindet, ist das ein „Ball“; wirft der Pitcher vier Balls in Folge, darf der Hitter gleich weiter auf die erste Base (was dann als „Walk“ bezeichnet wird). Schlägt der Hitter wiederum drei „Strikes“, also drei Mal daneben, muss er ausscheiden.

„Herz“ des Spiels ist und bleibt laut Jan aber der Zweikampf zwischen Pitcher und Hitter, der aus Sicht des Pitchers durch die sogenannte „Strike Zone“ eine große Relevanz bekommt. Ein Pitcher muss sehr gezielt und genau werfen (zu den verschiedenen Wurftechniken zählen Fastballs, Curves etc.), denn landet sein Ball außerhalb der Strike Zone, die sich grob zwischen Schulter und Knie des Hitters befindet, ist das ein „Ball“; wirft der Pitcher vier Balls in Folge, darf der Hitter gleich weiter auf die erste Base (was dann als „Walk“ bezeichnet wird). Schlägt der Hitter wiederum drei „Strikes“, also drei Mal daneben, muss er ausscheiden.

Moderatorin Regina Rawlinson begrüßte am 14. 12. 2017 die in der Bibliothek des Literaturhauses so zahlreich wie noch nie erschienenen Gäste (erstmals mit einem Mikrophon) und sorgte mit ihren ein- und überleitenden Worten wie gewohnt für ein heiter-entspanntes Gesprächsklima.

Moderatorin Regina Rawlinson begrüßte am 14. 12. 2017 die in der Bibliothek des Literaturhauses so zahlreich wie noch nie erschienenen Gäste (erstmals mit einem Mikrophon) und sorgte mit ihren ein- und überleitenden Worten wie gewohnt für ein heiter-entspanntes Gesprächsklima. Mit dem Magister in der Tasche zog sie in die „Großstadt“ München, wo sie äußerst umtriebig und vielseitig beschäftigt war: So arbeitete sie unter anderem für die Villa Waldberta in Feldafing, engagierte sich im Kuratorium des Lyrikkabinetts und gab Französischnachhilfe. Nicht zuletzt dank ihrer Tätigkeit für die Literaturzeitschriften „Sirene“ und „Neue Sirene“ konnte sie wertvolle Kontakte zu Verlagen, Autoren und anderen Angehörigen des Literaturbetriebs knüpfen, was in ihren Augen das A und O ist, um im Bereich der literarischen Übersetzung den Fuß in die Tür zu bekommen. Am liebsten übersetze sie eigentlich nach wie vor aus dem Französischen, berichtete Sabine außerdem, wobei sie mittlerweile fast nur noch Angebote für Übersetzungen aus dem Englischen erhalte. Zum Abschluss erzählte sie von der denkwürdigen Begegnung mit Salman Rushdie, dessen Roman Golden House sie zuletzt ins Deutsche übersetzt hat.

Mit dem Magister in der Tasche zog sie in die „Großstadt“ München, wo sie äußerst umtriebig und vielseitig beschäftigt war: So arbeitete sie unter anderem für die Villa Waldberta in Feldafing, engagierte sich im Kuratorium des Lyrikkabinetts und gab Französischnachhilfe. Nicht zuletzt dank ihrer Tätigkeit für die Literaturzeitschriften „Sirene“ und „Neue Sirene“ konnte sie wertvolle Kontakte zu Verlagen, Autoren und anderen Angehörigen des Literaturbetriebs knüpfen, was in ihren Augen das A und O ist, um im Bereich der literarischen Übersetzung den Fuß in die Tür zu bekommen. Am liebsten übersetze sie eigentlich nach wie vor aus dem Französischen, berichtete Sabine außerdem, wobei sie mittlerweile fast nur noch Angebote für Übersetzungen aus dem Englischen erhalte. Zum Abschluss erzählte sie von der denkwürdigen Begegnung mit Salman Rushdie, dessen Roman Golden House sie zuletzt ins Deutsche übersetzt hat. Nach ihrem beruflichen Werdegang befragt, gab Julia an, das Interesse an asiatischer Kunst und Kultur sei durch ihren Vater geweckt worden. Sie hat zunächst in München Archäologie und Kunstgeschichte studiert, jedoch bald festgestellt, dass ihr das zu theoretisch war. Also begann sie „ohne Vorwissen über Land und Sprache“ ein Sinologiestudium – mit chinesischer Kunstgeschichte und Archäologie im Nebenfach. Die Entscheidung für Chinesisch war eher pragmatischer Natur, so Julia: „Zum einen war die Sprache damals gerade im Kommen, zum anderen wollte ich mich damit von der Masse abheben.“ Um ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen, studierte sie auch zwei Semester in Peking und absolvierte später am SDI München, wo sie mittlerweile selbst als Dozentin tätig ist, zusätzlich eine Übersetzerausbildung (mit Englisch als Zweitsprache, die bei ihr zurzeit jedoch aus Zeitgründen nicht zum Einsatz kommt). Regina zeigte sich zutiefst beeindruckt von ihrer Bibliographie, hat Julia doch bereits Hunderte von – kurzen – Übersetzungen angefertigt. Es handelt sich dabei überwiegend um Feuilletonbeiträge und Zeitungsberichte aus China und Deutschland für das Goethe-Institut, wobei das Themenspektrum von Architektur und Stadtentwicklung über Film, Geschichte, Gesellschaft, Medien und Recht bis hin zu Sport und Umwelt reicht. Julias Lieblingsgebiet ist und bleibt jedoch die Kunst, obwohl gerade diese Texte oft sehr abstrakt und schwammig gehalten und deshalb schwer zu übersetzen seien, wie sie sagte, erst recht, wenn die Abbildung des entsprechenden Kunstwerks fehle …

Nach ihrem beruflichen Werdegang befragt, gab Julia an, das Interesse an asiatischer Kunst und Kultur sei durch ihren Vater geweckt worden. Sie hat zunächst in München Archäologie und Kunstgeschichte studiert, jedoch bald festgestellt, dass ihr das zu theoretisch war. Also begann sie „ohne Vorwissen über Land und Sprache“ ein Sinologiestudium – mit chinesischer Kunstgeschichte und Archäologie im Nebenfach. Die Entscheidung für Chinesisch war eher pragmatischer Natur, so Julia: „Zum einen war die Sprache damals gerade im Kommen, zum anderen wollte ich mich damit von der Masse abheben.“ Um ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen, studierte sie auch zwei Semester in Peking und absolvierte später am SDI München, wo sie mittlerweile selbst als Dozentin tätig ist, zusätzlich eine Übersetzerausbildung (mit Englisch als Zweitsprache, die bei ihr zurzeit jedoch aus Zeitgründen nicht zum Einsatz kommt). Regina zeigte sich zutiefst beeindruckt von ihrer Bibliographie, hat Julia doch bereits Hunderte von – kurzen – Übersetzungen angefertigt. Es handelt sich dabei überwiegend um Feuilletonbeiträge und Zeitungsberichte aus China und Deutschland für das Goethe-Institut, wobei das Themenspektrum von Architektur und Stadtentwicklung über Film, Geschichte, Gesellschaft, Medien und Recht bis hin zu Sport und Umwelt reicht. Julias Lieblingsgebiet ist und bleibt jedoch die Kunst, obwohl gerade diese Texte oft sehr abstrakt und schwammig gehalten und deshalb schwer zu übersetzen seien, wie sie sagte, erst recht, wenn die Abbildung des entsprechenden Kunstwerks fehle … Wie zahlreiche weitere MÜF-Mitglieder hat auch Barbara Lehnerer den Aufbaustudiengang Literarisches Übersetzen aus dem Englischen an der LMU absolviert und dort „viel gelernt“. Der Berufseinstieg gestaltete sich schwierig – als verwitwete alleinerziehende Mutter von zwei Kindern fiel es ihr schwer, die nötigen Kontakte zu knüpfen, zumal auch die Nachlassverwaltung ihres kurz zuvor verstorbenen Mannes Zeit und Energie kostete. Ihr erstes Projekt war dann eine Kooperation mit ihrem Kommilitonen Walter Ahlers. Barbara übersetzte zunächst Belletristik für Erwachsene, avancierte aber, nachdem sie selbst zwei Jugendbücher geschrieben hatte, zusehends zur Kinder- und Jugendbuchübersetzerin. Daneben betätigt sie sich heute unter anderem als Moderatorin bei Jugendbuchfestivals wie etwa dem White Ravens Festival, als Dolmetscherin bei Lesungen und als Leiterin von Workshops. Eine Reise nach Tiflis sowie der Besuch eines kleinen georgischen Standes auf der Kinder- und Jugendbuchmesse in Bologna führten dazu, dass sie zudem Gutachten für Übersetzungen vom Georgischen ins Deutsche erstellt – eine Aufgabe, für die sie „erst einmal recherchieren musste, wie das Georgische funktioniert, um eine Vorstellung von den Fehlerquellen zu bekommen“. Mit einem kurzen Einblick in den georgischen Literaturbetrieb, der noch in den Kinderschuhen steckt, schloss Barbara ihre Ausführungen.

Wie zahlreiche weitere MÜF-Mitglieder hat auch Barbara Lehnerer den Aufbaustudiengang Literarisches Übersetzen aus dem Englischen an der LMU absolviert und dort „viel gelernt“. Der Berufseinstieg gestaltete sich schwierig – als verwitwete alleinerziehende Mutter von zwei Kindern fiel es ihr schwer, die nötigen Kontakte zu knüpfen, zumal auch die Nachlassverwaltung ihres kurz zuvor verstorbenen Mannes Zeit und Energie kostete. Ihr erstes Projekt war dann eine Kooperation mit ihrem Kommilitonen Walter Ahlers. Barbara übersetzte zunächst Belletristik für Erwachsene, avancierte aber, nachdem sie selbst zwei Jugendbücher geschrieben hatte, zusehends zur Kinder- und Jugendbuchübersetzerin. Daneben betätigt sie sich heute unter anderem als Moderatorin bei Jugendbuchfestivals wie etwa dem White Ravens Festival, als Dolmetscherin bei Lesungen und als Leiterin von Workshops. Eine Reise nach Tiflis sowie der Besuch eines kleinen georgischen Standes auf der Kinder- und Jugendbuchmesse in Bologna führten dazu, dass sie zudem Gutachten für Übersetzungen vom Georgischen ins Deutsche erstellt – eine Aufgabe, für die sie „erst einmal recherchieren musste, wie das Georgische funktioniert, um eine Vorstellung von den Fehlerquellen zu bekommen“. Mit einem kurzen Einblick in den georgischen Literaturbetrieb, der noch in den Kinderschuhen steckt, schloss Barbara ihre Ausführungen. Nach der Präsentation dieser drei hochinteressanten Biographien ließen wir den Abend bei Wein, Lebkuchen und Laugengebäck gemütlich ausklingen, bedienten uns weisungsgemäß am gut bestückten Büchertisch und traten schließlich heiter gestimmt und mit dem einen oder anderen Weihnachtsgeschenk ausgestattet den Heimweg an.

Nach der Präsentation dieser drei hochinteressanten Biographien ließen wir den Abend bei Wein, Lebkuchen und Laugengebäck gemütlich ausklingen, bedienten uns weisungsgemäß am gut bestückten Büchertisch und traten schließlich heiter gestimmt und mit dem einen oder anderen Weihnachtsgeschenk ausgestattet den Heimweg an.

In den zwei Ausschnitten, die Christiane vorliest, wird dann recht bald deutlich, dass die Texte nicht nur ein intelligentes Spiel mit kulturwissenschaftlichem Wissen, sondern auch witzig geschrieben sind. Dass das Übersetzen Spaß gemacht hat, ist deutlich zu merken, und auch das Zuhören ist ein Vergnügen. In der ersten Passage aus der Rede „Wie Utopia entstand“ (1989) fragen wir uns, was Platons Staat und die Johannesoffenbarung verbindet und warum Utopien nur bei Gesellschaften mit einem monotheistischen Weltbild und linearer Zeitauffassung entstehen. Im zweiten Text, einer Passage aus dem Essay „Männer gestalten: Romanfigur Mann“ reagiert Margaret Atwood auf den Vorwurf, dass Männer in ihren Werken schlecht wegkämen, und folgert nach einem ironischen Blick in die Literaturgeschichte – zu so „sympathischen“, von Männern geschriebenen Figuren wie Hamlet, Macbeth und Faust –, dass eine gut geschriebene Figur keine moralisch gute sein muss. Dennoch fragen wir uns: Sind Autorinnen gnädiger mit männlichen Figuren als Männer? Dürfen nur Männer gemein zu Männern sein?

In den zwei Ausschnitten, die Christiane vorliest, wird dann recht bald deutlich, dass die Texte nicht nur ein intelligentes Spiel mit kulturwissenschaftlichem Wissen, sondern auch witzig geschrieben sind. Dass das Übersetzen Spaß gemacht hat, ist deutlich zu merken, und auch das Zuhören ist ein Vergnügen. In der ersten Passage aus der Rede „Wie Utopia entstand“ (1989) fragen wir uns, was Platons Staat und die Johannesoffenbarung verbindet und warum Utopien nur bei Gesellschaften mit einem monotheistischen Weltbild und linearer Zeitauffassung entstehen. Im zweiten Text, einer Passage aus dem Essay „Männer gestalten: Romanfigur Mann“ reagiert Margaret Atwood auf den Vorwurf, dass Männer in ihren Werken schlecht wegkämen, und folgert nach einem ironischen Blick in die Literaturgeschichte – zu so „sympathischen“, von Männern geschriebenen Figuren wie Hamlet, Macbeth und Faust –, dass eine gut geschriebene Figur keine moralisch gute sein muss. Dennoch fragen wir uns: Sind Autorinnen gnädiger mit männlichen Figuren als Männer? Dürfen nur Männer gemein zu Männern sein? Dann lassen wir die Männer hinter uns und wenden uns in den folgenden drei Übersetzungen den Frauen zu. Als zweite an diesem Abend liest Silke Kleemann aus Hiroshima der spanischen Autorin Marina Perezagua (erscheint im März 2018 bei Klett Cotta), einem der allerschwierigsten Bücher, die sie je übersetzt habe – nicht nur wegen der schwierigen Sprache und der langen, komplizierten Sätze, sondern auch wegen des besonderen, poetischen Blicks auf die Welt und des durchaus bedrückenden Themas des Atombombenabwurfs. Da stellt sich die Frage, wie tief man als Übersetzerin in einen Text auch emotional eintauchen muss, wie sehr man sich berühren lassen muss, um ihn angemessen und nachvollziehbar zu übersetzen. Detaillierte technische Beschreibungen der Atombombe, die zwar einiges an Recherche erfordern, können da schon fast ein Schutz und eine willkommene Ablenkung sein, erklärt Silke. In der ausgewählten Textstelle kommt dann aber vor allem die poetische Dimension des Romans rüber. In den Gedanken der Protagonistin, einer Überlebenden von Hiroshima, überlagern sich bei einem Spaziergang Bilder um die Themen Schwangerschaft, Tod, Suche und Verdauung.

Dann lassen wir die Männer hinter uns und wenden uns in den folgenden drei Übersetzungen den Frauen zu. Als zweite an diesem Abend liest Silke Kleemann aus Hiroshima der spanischen Autorin Marina Perezagua (erscheint im März 2018 bei Klett Cotta), einem der allerschwierigsten Bücher, die sie je übersetzt habe – nicht nur wegen der schwierigen Sprache und der langen, komplizierten Sätze, sondern auch wegen des besonderen, poetischen Blicks auf die Welt und des durchaus bedrückenden Themas des Atombombenabwurfs. Da stellt sich die Frage, wie tief man als Übersetzerin in einen Text auch emotional eintauchen muss, wie sehr man sich berühren lassen muss, um ihn angemessen und nachvollziehbar zu übersetzen. Detaillierte technische Beschreibungen der Atombombe, die zwar einiges an Recherche erfordern, können da schon fast ein Schutz und eine willkommene Ablenkung sein, erklärt Silke. In der ausgewählten Textstelle kommt dann aber vor allem die poetische Dimension des Romans rüber. In den Gedanken der Protagonistin, einer Überlebenden von Hiroshima, überlagern sich bei einem Spaziergang Bilder um die Themen Schwangerschaft, Tod, Suche und Verdauung. Mit dem dritten Buch führt uns Uta Rupprecht in ein traurig aktuelles Thema ein: Woman enters left von Jessica Brockmole (erscheint im Frühjahr 2018 bei Diana) ist ein Roman, der vom „nicht immer ganz korrekten Umgang mit Frauen in der Filmbranche“ handelt, was in der erzählten Zeit, dem zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts, aber als völlig normal hingenommen wird. Aus verschiedenen Perspektiven und mithilfe verschiedener Textsorten – darunter auch ein Haushaltsbuch – wird von der Emanzipation zweier Frauen erzählt.

Mit dem dritten Buch führt uns Uta Rupprecht in ein traurig aktuelles Thema ein: Woman enters left von Jessica Brockmole (erscheint im Frühjahr 2018 bei Diana) ist ein Roman, der vom „nicht immer ganz korrekten Umgang mit Frauen in der Filmbranche“ handelt, was in der erzählten Zeit, dem zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts, aber als völlig normal hingenommen wird. Aus verschiedenen Perspektiven und mithilfe verschiedener Textsorten – darunter auch ein Haushaltsbuch – wird von der Emanzipation zweier Frauen erzählt. Und dann gibt es da ja noch Autorinnen, zu denen man einfach irgendwie einen persönlichen Bezug hat. So ist es bei Tanja Handels und Zadie Smith. Diese war schon lange eine ihrer Lieblingsautorinnen, erzählt Tanja, als ihr der Verlag vor ein paar Jahren unerwartet einen Essayband anbot. Mit Swing Time (erschienen im August 2017 bei Kiepenheuer & Witsch) durfte sie nun bereits den zweiten Roman von ihr übersetzen. In einem wunderbar ironischen Ton erzählt die ausgewählten Textstellen von einem Mädchen mit schwarzer Mutter und weißem Vater, das versucht, jenseits von Müttern mit „Geschmack“, Fragen der ethnischen Zugehörigkeit und einem altklugen, aber hoffnungslos konservativen Uni-Freund einfach nur ein „Mensch weiblichen Geschlechts“ zu sein. Die Übersetzung ist mindestens so spritzig wie das Original, und der Funke springt sogleich über. Man könnte noch ewig weiter zuhören. Gottseidank kann man sich diesen Roman gleich besorgen und weiterlesen, während man auf den Frühling wartet, um dann auch die anderen beiden lesen zu können.

Und dann gibt es da ja noch Autorinnen, zu denen man einfach irgendwie einen persönlichen Bezug hat. So ist es bei Tanja Handels und Zadie Smith. Diese war schon lange eine ihrer Lieblingsautorinnen, erzählt Tanja, als ihr der Verlag vor ein paar Jahren unerwartet einen Essayband anbot. Mit Swing Time (erschienen im August 2017 bei Kiepenheuer & Witsch) durfte sie nun bereits den zweiten Roman von ihr übersetzen. In einem wunderbar ironischen Ton erzählt die ausgewählten Textstellen von einem Mädchen mit schwarzer Mutter und weißem Vater, das versucht, jenseits von Müttern mit „Geschmack“, Fragen der ethnischen Zugehörigkeit und einem altklugen, aber hoffnungslos konservativen Uni-Freund einfach nur ein „Mensch weiblichen Geschlechts“ zu sein. Die Übersetzung ist mindestens so spritzig wie das Original, und der Funke springt sogleich über. Man könnte noch ewig weiter zuhören. Gottseidank kann man sich diesen Roman gleich besorgen und weiterlesen, während man auf den Frühling wartet, um dann auch die anderen beiden lesen zu können.

So starteten wir gemeinsam mit der Vortragenden Gloria Buschor anhand einer aus Weinrichs Textgrammatik der deutschen Sprache entlehnten, völlig klaren Unterscheidung zwischen „besprechendem“ und „erzählendem“ Tempus-Register sowie diversen anderen Merkmalen der beiden Vergangenheitsformen erstmal zuversichtlich in die Diskussion.

So starteten wir gemeinsam mit der Vortragenden Gloria Buschor anhand einer aus Weinrichs Textgrammatik der deutschen Sprache entlehnten, völlig klaren Unterscheidung zwischen „besprechendem“ und „erzählendem“ Tempus-Register sowie diversen anderen Merkmalen der beiden Vergangenheitsformen erstmal zuversichtlich in die Diskussion.